|

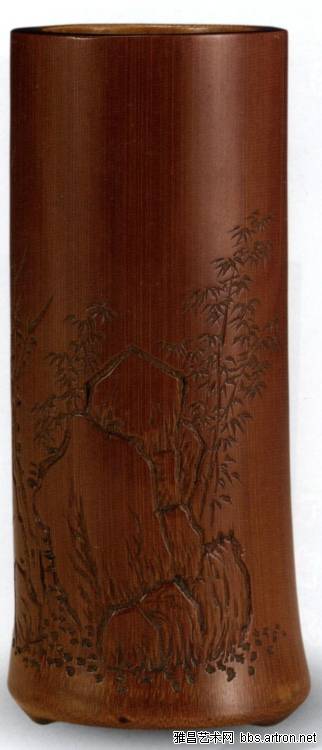

清 周颢 竹刻枯木竹石笔筒 口径3.8厘米,底径4.5厘米,高10厘米

此枯木竹石笔筒取法元代画家倪云林,用刀生动活泼,勾勒处正侧顺逆,劲健盘曲有如苍虬腾跃,皴染处薄破淡削,轻点斜拂如春燕啄泥。背署草书“芷岩”款。周颢(一作周灏),字晋瞻,号芷岩,雪樵,尧峰山人等,生于康熙二十五年(1686年),卒于乾隆二十八年(1763 年),上海嘉定人。嘉定竹派以朱氏首创,一变至吴之瑶,再变至周芷岩周氏以刀代笔,蝝画铸影,称为铁笔。 <>  清 邓渭 竹刻行楷论书笔筒 径7.6厘米,高11.6厘米

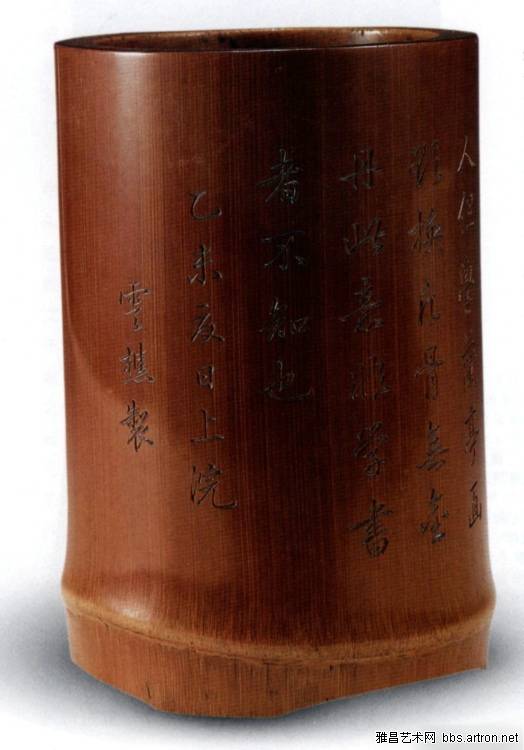

此器以天然竹节为之,不镶口底,造型朴素而雅致。器表刻“东坡诗云:天下几人学杜甫,谁得其皮与其骨。学兰亭者亦然。黄大史亦云:世人但学兰亭面,欲换凡骨无金丹。此意非学书者不知也。乙末夏曰上浣,云樵制”。乙末为乾隆四十年(1775年),云樵为嘉定竹雕名家邓孚嘉之子邓渭之号。邓渭宗法刻竹大家吴之 靖,别创刻书一格,声誉鹊起,为时所重。他刻的书法刀口坚挺,转折甜厚,与乾隆皇帝的书法气韵相投,为一代风气的写照。 <>  清三松款竹刻桐阴玩月笔筒 口径5.1厘米,底径5.5厘米,高10.4厘米

笔筒浅浮雕一组玲珑剔透的湖石假山,其间植梧桐一株,高入云端,又有修竹数竿,穿岩而过。一轮满月浴于云中,院有二仕女,一倚靠在石旁,抬头望月,神情闲适,一手执团扇蹀躞而行。画面简洁细腻精雅,布局合理,宛然如真,表现出作者本人对简单闲适的生活追求。

器身上部阴刻“丙午秋日,三松”,书法有董其昌风格。对比已知的朱三松作品,相去甚远,应为伪托之款。从“丙午秋日”推算,是为康熙五年(1666年),此作品的画面布局疏朗合理,富有情趣,刀法简练明快,衣纹飘逸,包浆厚重适中,呈典型的清初时代风格,作者无疑为清初无名的竹刻好手。 <> 烦躁莫侵身 心静自然凉~ <>

明 竹刻人物搁臂 长22.6厘米,宽7.6厘米

此器以留青浅浮雕的手法制成,松树斜向耸立,枝叶茂盛,松下站立一老人,天上悬挂一轮明月,树根处有两株灵芝,傍立两山石,组成“月下老人” 图案。浅铲葫芦形阳文篆体“朱三松"三字印款。 朱三松,名稚征,嘉定人,明代崇祯时竹刻名手,擅长刻笔筒、人物及蟹、蟾蜍之类。 <>

清竹刻太少狮 高10.9厘米 纵25.6厘米 横11.3厘米 太少狮,狮旧写作师,与之同音。所以太少狮,即太师少师。太师,两周始置,汉以后,以太师、太傅、太保为三公。少师春秋楚国始置,历代相沿,与少傅,少保,合称三少。太师、少师都是指导,辅弼天子、皇上为政的高官。此竹刻太少狮就是以祝人官运亨通,飞黄腾达,象征官禄代代相传之意。 <>  清竹刻和合件 底径10.4厘米 高9.8厘米 此竹刻和合件,取竹根肉厚部分,采用圆雕技法,雕刻了“和合二仙”和睦共处的情景。“和合二仙”相传系唐代两位高僧寒山、拾得,民间奉两人为和合二仙。清雍正诏封寒山为和圣,拾得为合圣,两人就成为“和合二圣”,俗称“欢天喜地”。我国传统的婚礼仪式上,也常挂有和合二仙的画轴。人们借此来祝贺新婚夫妇白头偕老,永结同心。 作品中寒山正用荷叶给拾得掸尘,而拾得则捧上食盒,同他共享斋饭,他们说说笑笑, 似是到了无忧无虑的境界之中。  清雍正 竹刻四妃十六子香筒高21cm,口径6.4cm 直筒形,器身镂雕人物、山石等图案 <> 五 上海博物馆“竹镂文心——竹刻艺术特展”

<>  朱鹤 竹根雕五子戏弥勒 明中晚期(1436-1644) <>  朱缨 竹雕刘阮入天台香筒 明晚期(1522—1644)高16.5、口径3.6厘米,1966年上海宝山顾村明朱守诚墓出土 朱缨(1520-1587),字清父(甫),号小松。嘉定人。朱鹤子。工小篆及行、草,画尤长于气韵,刻竹师承家法,名著一时。著有《小松山人集》。 筒身图案以六朝志怪小说《幽明录》中所载东汉时刘晨、阮肇入天台遇神仙的故事为题材创作。筒身画面层次丰富,刻画细腻入微。人物双眼及枰上棋子用角质材料嵌成,倍觉精细有神。两端配有紫檀木制的底和盖,上饰浅浮雕盘螭纹,内心均有一用于插放线香的小孔。朱缨的名款刻于洞府门匾阳文“天台”二字之左,为阴文“朱缨”和阴文小印“小松”。

史载朱缨以雕刻人物见长,其刻竹木古仙佛,“见者比于吴道子”,“刀锋所至,姑亡论肌理肤发,细入毫末,而神爽飞动,恍然见生气者”,见者“咸谓其工非人间所宜有”。从此件香筒上人物的刻画来看,足以证明记载的不虚。 <>  朱稚征 竹雕高士图笔筒 明万历四十三年(1615)高14.8、口径7.6厘米

筒身综合浮雕、镂雕工艺,镌一高士于松石间展卷濡毫之际,矫然回首,双蝠翩翩而至之景。寓吉祥意于幽情雅致中,意境清奇,刀法简古。岩石间镌款“万历乙卯年,朱稚征”,款书以阴刻大篆为之,与习见朱稚征作品多用“三松”别号,且字体大都为行书的落款方式不同,为目前所仅见。此器无论造型、构图、雕工,均与故宫博物院藏乾隆御题竹雕仕女图笔筒相同。仕女图笔筒制于万历甲寅(1614),二器制作时间前后相踵,应能代表朱稚征晚年的竹刻风格。 <> 烦躁莫侵身 心静自然凉~ <>

<>

沈大生 竹雕庭院读书图笔筒 明晚期(1522—1644)高14.9、口径15.5×13.1厘米

沈大生,字仲旭,又字禹川。嘉定人。活跃于明万历、天启年间,康熙十四年犹在。以医为业,诗画俱擅,刻竹工朱氏深刻法。 笔筒截面为椭圆形,纹饰布置于筒身之一侧,借月洞门为圆形开光,右侧以老松湖石破之,松干上阴刻楷书“禹川沈大生制”,门洞左侧阴刻楷书 “儋石山房珍藏”。门洞内桐荫之下,二女子一坐一立,隔案相对。其右侧石桌上罗陈书籍、香炉、瓶花之属。栏杆后蕉荫绿天,更见幽邃。画面细腻精雅,宛然如真。在技法上高浮雕,透雕和浅浮雕参酌用之,平刀、圆刀融合互见,形成虚实、疏密、曲直、繁简、轻重、刚柔等诸要素的对比,使画面丰富充实。 “工朱氏雕镂法”的沈大生,作为身历明清二代的竹人,作品细节的处理更见细腻精微,与所谓“前明制度浑朴”渐行渐远,在审美趣味上是清盛期嘉定竹刻华美风调的先声。

吴之璠 竹雕二乔并读图笔筒 清早期(1644-1774)高15.4、口径12.4厘米

笔筒一面浮雕三国时东吴名媛大小乔咏读书卷的画面,风鬟雾鬓纤毫毕现,丰肌美姿有不胜绮罗之态。杌、榻、文具、瓶、炉、花、尊等道具也镂刻得一丝不苟,烘托出恬静清雅的书香气息。另一面刻阳文“雀台赋好重江东,车载才人败下风。更有金闺双俊眼,齐称子建是英雄。吴之璠”,阳文印“鲁珍”,阴文起首印“宝”。纹饰之外,悉剔为平地,使花纹微微高起。肌肤润泽的竹丝素地与精雕细刻的纹饰对比明显,相映生色。在吴氏“薄地阳文”样式的作品中,此件浮雕凸起度较高,接近高浮雕,可见吴之璠在技法上并不拘泥于某种特定程式,而是根据艺术需要灵活处理。 <>  濮澄 竹根雕松纹壶 明晚期(1577-1644) <>  吴之璠 竹雕寒山拾得图笔筒 清早期(1644-1774) <>  封锡禄 竹根雕罗汉 清早期(1644-1774)高15、宽12.2厘米 封锡禄,字义侯。嘉定人。活跃于清康熙、雍正年间。与封锡爵(字晋侯)、封锡璋(字汉侯)兄弟三人,同以竹刻名世,号称鼎足。封氏以竹根圆雕见长。康熙四十二年(1703),锡禄、锡璋兄弟尝奉诏入京,以艺值养心殿,将嘉定竹雕艺术带入禁苑并对宫廷雕琢手工艺产生影响。昆仲中尤以封锡禄为突出,作品风格以奇峭生新见誉。 老年罗汉跣足坐于石上,瞑目打呵,耸肩伸臂,叉手下按,意甚惬然。观察之微、刻画之精与传神之妙,令人叹为鬼工。背面左下石上阴刻楷书 “封锡禄造像”五字。金元钰评价封氏所作梵僧佛像,“奇踪异状,诡怪离奇”,与此正合。按十八罗汉中有半托迦尊者,于打座毕伸手呼气,其造型俗称“探手罗汉”。封氏此作罗汉双手下按,不合造像规范,显然是自我作古之作。古代艺术家借塑造罗汉来表现世相,每多佳制,此亦其中之一。时人赞封氏“摹仿擅独绝,智勇莫能争”,金西厓云:“所谓摹仿,乃谓摹仿现实之写生,而非摹拟前人之成器也”,此解可谓得之。 <>  封始豳 竹根雕醉翁 清早期(1644-1774) <>  顾珏 竹雕迎驾图笔筒 清雍正七年(1729)  周颢 竹刻竹石图笔筒 清乾隆八年(1743) <>  周颢 竹刻松壑云泉图笔筒 清乾隆九年(1744)作 高14.9、口径11.5厘米 周颢(1685~1773),字晋瞻,号芷岩、芷叟、芷道人、雪樵、尧峰山人、芷岩樵叟、晋斋等,晚号髯痴。嘉定人。幼习画,得王石谷指授,擅山水,习王蒙密体一派,画竹亦绝佳。书学苏东坡,清劲洒落,并精篆刻,能诗。刻竹擅用阴文深刻法,将“南宗”画法融入刻竹,形成合南北宗为一体的艺术新风,画刻浑融,潇洒自如,为嘉定竹刻之集大成者。传世作品以阴刻山水竹石为多见。 笔筒上以浅刻法表现苍松数株矫夭于幽岩怪石间,其侧山泉涌泻,谷中云烟腾然,气氛氤氲。构图瑰奇,意境深邃。山、水、云、树,纤细曲折,疏密有致。刀法变化多端,平刀直入,薄刀轻披,使转无不如意。山石上阴刻楷书款识“乾隆甲子长夏,芷岩制”。此器所刻山水,笔意自黄鹤山樵化出,而神明变化于其间,与常见之疏笔小景大异其趣,信为其颠峰之作。 <>  邓孚嘉 竹根雕陶渊明赏菊 清早期(1644-1774)高14.4、宽8.2厘米 邓孚嘉 字用吉。福建人,流寓嘉定。活跃于清雍正、乾隆年间。工画山水。所镌折枝花最为工妙,秀媚精雅。 造型取陶渊明《归去来兮辞》“三径就荒,松菊犹存”的意境,以竹根刻一老者执折枝菊花伫立于蟠曲古松下,凝视坡前数茎芝草,面带微笑,意态悠闲。坡坨用施天章所创方折石形,与古松之圆劲恰成对比。底部阴刻“用吉”篆书印章形款。 <>  邓渭 竹刻行书赤壁赋笔筒 清嘉庆元年(1796)高11.1、口径5.6厘米 筒身阴刻行书《前赤壁赋》全文,款“时丙辰秋九月上浣书于怀白山房,云樵山人”。连珠印“得”、“璜”,引首印“草草”。书法温婉整饬,刀法细腻圆顺,字底洁净,神采照人。无论从成就还是影响来看,邓云樵的刻字艺术都在嘉定竹刻史上有着重要的地位。其刻字均为自书,雕工和书法融为一体,运刀爽利遒劲,字底洁净,一气呵成。 <>  方絜 竹刻苏武持节图臂搁 清道光十年(1830)长27、宽6厘米 方絜(1800-1839),字矩平,号治庵。浙江黄岩人,祖籍安徽。工诗善画,多作山水。能篆刻。刻竹自为粉本,尤精人物小像,擅长陷地浅刻,心手相得,运刀如笔,有“方竹”之称。屡试不中,贫病而逝。有《石我斋吟稿》。 臂搁面上以陷地浅浮雕法刻苏武持节坐像,造型以金古良《无双谱》中“典属国苏子卿”一图为粉本。坐上方阴刻行书题识“朔雪满天山,飞鸿入汉阙。麒麟高阁在,何幸得生还。庚寅仲春作奉大卿仁兄清玩,冶庵弟方絜”,印 “方”、“絜”。方絜陷地浅刻之法,远绍明末濮仲谦,故后世目之为金陵一派。濮氏仅以此法镌刻花卉,治庵乃拓以为人物、肖像,顿能别开生面。 <>  张希黄 留青杜甫诗意图臂搁 清早期(1644-1774)长19.6、宽5.8厘米 张希黄,名宗略,字希黄。生平年里不见记载。里籍有浙江嘉兴、江苏江阴、湖北鄂城诸说。活动时间旧说为明人,考其作品风格或在清前期。所作留青山水楼阁,工细绝伦,风格独具。点景人物则用刀简率,笔少意周。画面常配以古人诗文,书法具赵字风味,多用阴文“希黄”、白文“张宗略印”二印。流传赝品极多,大都为晚清间所仿。 臂搁画面近景作矶边临水台阁,阁中坐一人,阁外三人凭栏而观;湖中二人泛舟,舟中置风炉、茶铛。中景为小桥、烟柳,远山层叠如屏,数峰兀立天外。上方阳刻杜甫《携妓纳凉晚际遇雨》诗“落日放船好,轻风生浪迟。竹深留客处,荷净纳凉时。公子调冰水,佳人雪藕丝。片云头上黑,应是雨催诗。”款署 “乙未六月之望,偶写于竹尚书屋,观山张希黄。”印 “希黄”。“乙未”或当康熙五十四年(1715)。此器在传世张希黄款竹刻中雕工最为精细。 <>  清早张希黄留青楼阁山水图笔筒 <>  沈全林 竹雕草虫白菜图笔筒(清早期) 故宮博物院藏 <>  很喜欢竹雕,也收有一些竹雕。 <>

|

|

|