|

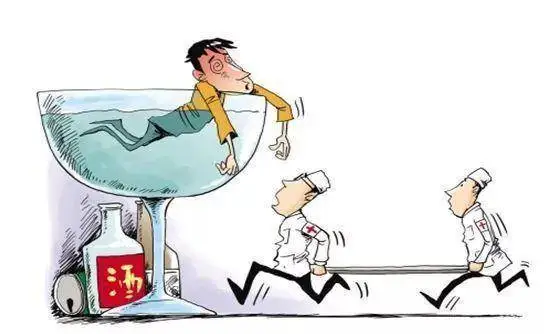

肝脏作为体内最大的代谢排毒器官,承担代谢排毒器官的责任“人体清洁工”肝脏作为身体的哑器官,往往被忽视,因为肝脏上的疼痛神经分布较少,即使病变后也不会引起太明显的疼痛,直到发现往往非常严重。 内部器官相互关联。一旦一个器官生病,其他器官也会受损。当肝脏发生病变时,还会涉及周围器官,导致胃、肾、脾等器官失去原有功能,增加身体负担和压力。 如果你想保持健康,首先要做的是合理滋养肝脏。如何判断你的肝脏是否有问题?当以下两个地方发痒时,你必须保持警惕,这可能是肝癌的前兆。 01 身体有两处“发痒”不要总是认为这是过敏或肝癌的前兆,加强预防 皮肤发痒 正常情况下,人的皮肤不会无缘无故发痒。皮肤瘙痒与蚊虫叮咬和强烈的外界刺激有关。如果皮肤长期发痒,很可能是肝癌的征兆。 肝癌发生时,肝脏解毒代谢功能降低,体内毒素废物不能及时排出,胆汁操作能力不足。胆囊中的大量胆汁会随血液进入皮肤组织,导致皮肤瘙痒。  眼睛发痒 眼睛不仅是心灵的窗户,也是身体非常脆弱的器官。眼睛可以帮助我们看到美丽的世界。随着电子产品的不断发展,越来越多的人长期盯着电子屏幕,导致视力下降和视力损伤。如果我们不及时保护眼睛,未来患眼病的风险将大大提高。 中医认为肝名木与人眼密切相关。当眼睛出现问题时,很可能是肝病引起的。肝病后,人体造血功能降低,流经眼睛。 肝病会增加体内胆红素的浓度,大量胆红素会随血液流入视网膜,严重影响健康,损害视力。  02 为什么肝癌患者越来越多? 1.经常吃发霉的食物 节俭是中华民族的传统美德。到目前为止,人们仍然保持着这观念。许多家庭暂时把无尽的食物放在冰箱里。当他们想吃东西时,他们会拿出来继续吃。冰箱的发明非常方便,人们的生活延长了食物的保质期。 虽然食物放在冰箱里,表面不会恶化,但由于腐烂,内部结构会滋生更多的霉菌,产生一种叫做黄曲霉毒素的有毒物质。 早在1993年,世卫组织就将黄曲霉毒素列为一级致癌物。长期食用发霉变质的食物会导致身体癌变,增加患肝癌的风险。  2.大量饮酒 “酒是粮食的精华,越喝越年轻。”酒精作为世界三大功能饮料之一,已融入人们生活的方方面面。酒精过量是酒精肝爆发的主要原因。 乙醚和乙醇经常饮酒会损害肝脏的健康,影响肝脏的代谢功能,刺激肝细胞的损伤,导致肝硬化。 成年人必须明确饮酒量,合理饮酒不能过度饮酒。  3.随意服用保健药品 这是三种药物。健康是当前的发展趋势。为了达到保健的目的,人们开始盲目服用保健药物。事实上,市场上销售的大多数保健药物都没有保健功能。长期滥用药物会增加肝肾负担,增加肝压力,诱发肝癌。  4.情绪焦虑 中医认为:气伤肝,人的情绪与肝脏健康有关。当一个人长期处于抑郁、焦虑和易怒状态时,会导致强烈的肝火灾,影响肝脏的代谢和解毒功能,降低肝脏代谢毒素废物的能力,从而形成恶性循环。 5.作息不规律 睡眠是保持健康的前提。在中国,肝癌患者越来越多,主要是由于工作和休息不规律。他们经常熬夜,肝血、肝脏清洁和深夜解毒。长期熬夜会使肝脏不休息,增加内脏的负担和压力,损害肝脏,诱发肝癌。  03 肝病后,身体会有什么异常表现? (1)面部痤疮和痤疮 最近,痤疮和痤疮经常生长在脸上,激素代谢异常,皮脂分泌增加。当毒素废物在体内过度积累时,肝损伤会增加黄体激素的分泌,这也会导致痤疮的形成。  (2)肝掌 肝脏是肝病后非常正常的生理表现。如果手掌有红斑和斑块,局部皮肤变得苍白,松动后立即恢复,主要由慢性肝炎、肝硬化和肝癌患者引起。 (3)指甲不均匀 传统中医认为,肝肌腱和指甲也是肌腱的一部分,需要血液来滋养和供应。当肝脏病变时,体内的血液供应也会不足,指甲周围会有不均匀的变化和明显的凹坑。 如果你的指甲最近突然变化不均匀,这意味着你体内有太多的毒素和垃圾,这可能是肝脏给你的“求救信号”。  (4)身体疲劳 肝病患者出现黄疸症状时,胆囊盐含量会迅速增加,胆碱脂酶会发生变化,影响局部血流,加重身体疲劳和精神紧张,需要更多的营养供应。 04 如何养肝护肝? --多吃胡萝卜、枸杞、菊花、莲藕、莲子、苹果、玉米、红薯、糯米、黑米、牛肉、鱼、鲤鱼等养肝食品。 --定期工作和休息,早睡早起,不要让身体总是处于疲劳和紧张状态。 --按照医生的指导合理用药,健康时不要滥用保健药。 --不要吃发霉变质的食物,注意健康饮食。 --合理调节情绪,学会放松压力,放松情绪 来源:奈奈米小喵 |

|

|