|

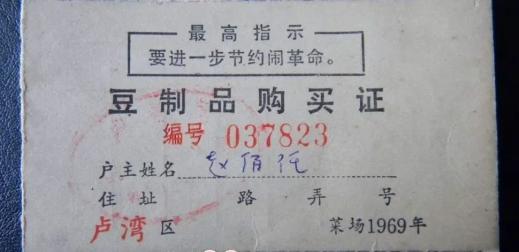

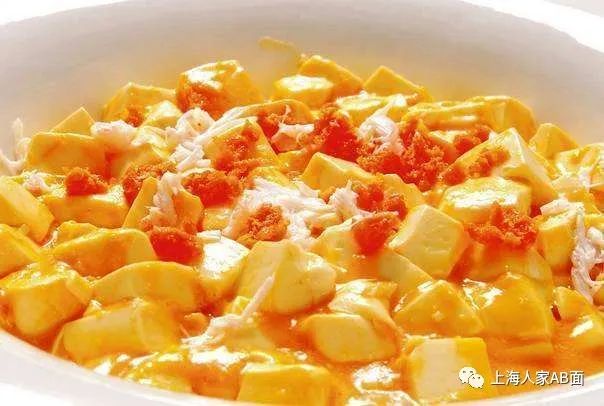

原创 袁念琪 上海人家AB面 豆制品在上海人的家常菜中占有重要一席,上海人欢喜的豆制品有豆腐、豆腐干、百页、素鸡和油豆腐等,其中的主角是豆腐。就说上世纪二三十年代的普罗餐馆,为大排打底的,除了现常见的青菜,还有豆腐。那汤更是被豆腐独霸,有豆腐汤、豆腐血汤、肉丝豆腐汤、咸肉豆腐汤等。  图说:豆制品在上海人的家常菜中占有重要一席。 过去“吃豆腐难”,到不是因生产厂少;在上世纪70年代初,每区就有豆制品厂1到2家;主要还是缺原料黄豆。当年每家都有“小菜卡”,它本叫“豆制品购买证”。豆制品按旬供应,在60年代是每人每旬4分,到1987年增为6分;直到1991年11月1日取消计划供应。  图说:上海人叫伊“小菜卡”。 上海人的豆腐菜多做热菜,或炒或炖,或汤或羹。在上海人的豆腐菜里,豆腐也作为独立力量登台唱主角,代表就是臭豆腐。老底子食油配给,舍不得油炸;遇到毛豆上市就来只毛豆子红烧臭豆腐。  图说:毛豆子红烧臭豆腐。 而常态做法是清蒸,我比较欢喜用蔊菜梗炖;菜梗青来豆花白,味道鲜美;现有店家把它冠名“双臭”,实在有点埋汰它了。说这是宁波菜,也是老家嵊县特色。在外省也是臭豆腐独撑市面,如在长沙九所吃的火宫殿臭豆腐,在徽州吃了不少的毛豆腐  图说:“双臭”就是蔊菜梗炖臭豆腐。 十多年前,继臭豆腐独领豆腐菜风骚多年后,马桥豆腐横空出世成网红。感觉它是豆腐与油豆腐的结合体,欢喜的是那一股我称之为“烟火气”的味道。似我下乡所在的生活服务连所做的豆腐,黄豆经磨浆、大锅煮、扯浆、放卤点浆、挤压豆花等蝶变豆腐,就带有这么股烟火味。  图说:马桥豆腐感觉是豆腐与油豆腐的结合。 在老上海,还有款豆腐单挑大梁的蚝油豆腐。那天,李璜在美丽川菜馆宴请梁实秋和徐悲鸿、蒋碧薇夫妇。貌不惊人的蚝油豆腐,躺平于头号大盘。梁实秋描述道,“上面平铺着嫩豆腐,一片片的像瓦垄然,整齐端正,黄橙橙的稀溜溜的蚝油汁洒在上面,亮晶晶的。”首次品尝的他是“诧为异品,此后数十年间吃过无数次川菜,不曾再遇此一杰作。”还是梁先生有口福,我多次入川,与蚝油豆腐至今未有艳遇。  图说:荠菜肉丝豆腐羹是素菜搭豆腐的经典。 唱主角的豆腐还是不如它做配角的多。一是做蔬菜配角,上海人欢喜烧荠菜肉丝豆腐羹,羹勾芡而成,上海人叫“啧尼”,用的是上海人叫“菱粉”的淀粉。过去荠菜难买,加上又是季节性产品;由此成为豆腐羹中的佼佼者。 上海做素菜搭豆腐有的名店名菜不少,有老城隍庙春风松月楼的蘑菇烧豆腐,有淮海路原离家不远绿野饭店的麻辣豆腐、成都饭店的家常豆腐、洁而精的麻婆豆腐,还有南京东路四川饭店的干烧豆腐等。  图说:蟹粉豆腐是豆腐菜的极品。 配角之二是为荤菜当绿叶,常见的是虾仁豆腐、咸肉豆腐等。原先,高大上的蟹粉豆腐只出现店家,如王宝和,每次去必打卡。现在,家里也能做。早年,上档次的荤菜+豆腐还有镇江菜老半斋的虾脑豆腐、徽菜大富贵的三虾豆腐等。也有做大众化出名的,就像本帮德兴馆的炒肉豆腐。 与荤菜牵手的豆腐,我常做红烧昂子鱼豆腐,它与胖头鱼也是黄金搭档。我觉得胖头鱼笃豆腐胜过粉皮,如1935年《人生旬刊》发的《上海的吃》所说:“豆腐更烧得入味,绝无豆腥气和苦味。”这道菜做得名气响的,要数杭帮知味观的鱼头豆腐和鱼头咸肉豆腐。  图说:胖头鱼笃豆腐是荤菜配豆腐的典范。 在豆腐菜中,豆腐多以方面孔亮相,也鲜有以圆的面目出现。本地有梅陇镇的龙圆豆腐,外省有贵州菜的炸豆腐丸子,一只只像咖啡台球,不过球是空心的。  图说:老底子的豆腐是无牌无包装、保质期短的赤膊豆腐。 小时候,豆腐不做冷菜,主要考虑到卫生。那时的豆腐无牌无包装、保质期短,买豆腐还要自带容器。当时冰箱未普及,有人发明保鲜土法:碗中豆腐浸水,置水龙头下,开龙头滴水,水入碗使水流动来达到保鲜;邻居还教了另一种保鲜法,把豆腐浸没在凉盐开水中,豆腐就不会发酸。一般是500克豆腐放盐50克,如想多保存几天,就稍许多放些盐,最长保存一周没问题。吃的时候,把豆腐用淡水泡一下再下锅。 1985年5月,闸北豆制品厂从日本引进全国首家盒装内脂豆腐生产流水线,日产玉兰牌内酯豆腐1.8万盒。虽最高日产3万盒,但满足不了当时上海220万户居民的需要。1987年的一天,我参加市财办在该厂开的现场会;每人发两盒,像得了宝贝。  图说:内酯豆腐做冷菜,味道更好更放心。 内酯豆腐吃口好且卫生,保存期比赤膊豆腐长;一时成为畅销货和紧俏品,菜场还拿它搭售滞销品。它令上海人的豆腐菜又添冷盘一族:皮蛋拌豆腐、咸蛋拌豆腐、榨菜末拌豆腐…… 现在,想吃豆腐随心所欲,市场上的豆腐也琳琅满目。本不知绢豆腐、丸豆腐、臻豆腐等的区别,后才明白是各自黄豆含量不同;含量越高价越贵。 写道这,不禁想起瞿秋白先生临终前所写《多余的话》的结尾:“中国的豆腐也是很好吃的东西,世界第一。”  《新民晚报》2022年6月13日 袁念琪:1978年从农场考入大学,获法学士学位。1983年考入上海电视台,高级编辑(专业技术二级),获上海长江韬奋奖,上海市作协会员,入选《中国新闻年鉴》。1974年发表作品,获全国报纸副刊作品年赛一等奖,收入王蒙主编《中国最佳散文》。著有《上海品牌生活》、《上海门槛》、《上海姻缘》、《上海B面》和《零食当饭吃》等。 原标题:《上海人的豆腐菜》 |

|

|